Derniers articles

Comme annoncé il y a deux semaines, L’Inédit suspend sa parution ce 27 novembre 2020. Nous espérons revenir vers vous, sous un autre format – sans doute imprimé – mais nous devons actuellement recentrer notre travail sur le soutien et développement de la plateforme notreHistoire.ch. Nous vous tiendrons informés des suites de notre travail par notre newsletter.

Cette année de parution de L’Inédit s’achève avec les deux derniers articles consacrés à la Société des Nations, signés par les journalistes Frédéric Burnand et Nic Ulmi. Cette série, qui a débuté mi-septembre, a été réalisée en partenariat avec les Archives des Nations Unies à Genève et les Archives de la RTS, dans le cadre du centenaire de la SdN.

Nous vous invitons à lire ces articles, ainsi que les 250 autres textes disponibles sur L’Inédit, à parcourir nos rubriques et à retrouver les personnages de notre feuilleton littéraire écrit par l’historien et blogueur Yannis Amaudruz. Notre travail reste accessible en ligne.

Nous vous remercions chaleureusement, lectrices et lecteurs de L’Inédit, qui avez suivi notre publication durant cette « saison 1 ». Et vous aussi, chères et chers membres de la rédaction de L’Inédit. Pour revenir aux sources, et lire notre éditorial de lancement, paru le 24 octobre 2019, cliquez ici. ■

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Cette série est conçue en partenariat avec les Archives des Nations Unies à Genève, qui ont publié sur notreHistoire.ch des documents, principalement des photographies, sources du travail des historiens et des journalistes que L’Inédit réunit pour l’occasion. Retrouvez les articles de cette série en cliquant ici.

« Soudain, et par surprise, il apparaît que Genève, ce foyer de la paix universelle, est un véritable tréfond de crapulerie. On y trouve davantage de desperados, de malheurs et de damnation au mètre carré qu’en toute autre région de la diplomatie civilisée. On peut vous assassiner en plein jour en toute beauté, kidnapper sur le pas de votre porte, abattre là où vous allez vous promener, empoisonner, ligoter, matraquer, bombarder, garrotter, poignarder, jeter d’une falaise ou d’un balcon, de jour comme de nuit, proprement et avec la plus grande célérité. »

C’est ainsi que le journal The Guardian rend compte, le 27 avril 1928, de la parution de The Death of a Diplomat de Peter Oldfeld, roman aujourd’hui relativement difficile à trouver mais qui offre alors, semble-t-il, « un plaisir à couper le souffle ». La description surprend par rapport à tout ce qu’on imagine ou qu’on croit savoir de Genève, même après que la ville ait fait son grand plongeon dans les intrigues mondialisées suite à l’arrivée, en 1920, de la Société des Nations. L’un des deux hommes qui se cachent derrière le pseudonyme “Peter Oldfeld”, Per Jacobsson, est pourtant censé connaître Genève pour y avoir travaillé, huit ans durant, en tant que délégué de la Suède au département économique et financier du secrétariat de la SdN. Son coéquipier, Vernon Bartlett, n’a, lui, connu Genève qu’à distance en travaillant pour le bureau londonien de l’organisation. Ensemble, les deux auteurs s’octroient une licence romanesque à large spectre pour réimaginer Genève comme un lieu où les machinations internationales déteignent sur la vie locale en l’imprégnant de drame.

Un vivier grouillant de comploteuses et de comploteurs

Le livre devient immédiatement un film, allemand et muet (Das Geheimnis von Genf, 1928), et il est traduit en huit langues, dont le français, où il atterrit dans la collection Le Masque, sous le titre Le Diplomate assassiné. L’intrigue? “Un diamant disparaît, un traité secret est volé, un diplomate allemand est assassiné: la paix en Europe – rien moins – est en jeu. Ni la police genevoise ni les autres diplomates n’étant en mesure de résoudre l’affaire, la crise diplomatique ne peut être empêchée que par les deux protagonistes: un fonctionnaire britannique de la Société des Nations et une journaliste américaine pleine d’esprit. Deux personnages qui incarnent deux innovations cruciales introduites par la Société des Nations: une administration internationale indépendante et une utilisation moderne des médias.”

Le Service de sténographie et de dactylographie du Secrétariat de la SDN, nid de comploteuses!

Ce résumé et ce commentaire sont dus à l’historien allemand Benjamin Auberer qui, sur le blog du projet de recherche The Invention of International Bureaucracy de l’université danoise d’Aarhus, s’attelle, sous l’intitulé un rien racoleur “Murder, Intrigue, Sex and Internationalism – Novels about the League of Nations”, à recenser les romans se déroulant dans le cadre de la SdN. D’autres ouvrages de fiction publiés – le plus souvent sous pseudonyme – au cours de la première décennie de vie de l’organisation explorent ce même territoire, alliant des intrigues échevelées, un élan d’espoir dans la mission de paix confiée à la Société des Nations et un usage très libre du décor genevois, qu’ils contribuent à inscrire dans l’imaginaire mondial en tant que vivier grouillant de comploteuses et de comploteurs.

Féminisme entre les machines à écrire

À côté des machinations planétaires censées s’y dérouler, une autre image de la SdN qui frappe l’imaginaire est celle que forment ses gigantesques rouages administratifs et les centaines de personnes – dont beaucoup de femmes – qui y sont occupées. Parmi celles-ci, les sténodactylographes, employées de bureau qui prennent des notes et les transcrivent à la machine, sont au cœur de plusieurs romans publiés au cours des années 1920. Ces fictions, enracinées dans l’observation de ces coulisses au quotidien, tissent des récits reliant les machines à écrire aux affaires mondiales et installent Genève sur la carte du féminisme internationaliste.

C’est le cas dans The Peacemakers d’Alice Ritchie, qui travaille à la SdN de 1921 à 1923 “avant d’être licenciée pour insubordination”, selon les recherches de Benjamin Auberer dans les archives de l’organisation. Cinq ans après sa mise à pied, devenue représentante des éditions Hogarth Press (et amie du couple fondateur de celles-ci, Virginia et Leonard Woolf), Alice Ritchie publie ce roman “sans intrigue particulière”, applaudi par la critique pour son intelligence et son ironie, qui marque l’irruption dans la vie mondiale – et dans la vie genevoise – de cette étrange communauté humaine internationale. C’est “une sorte de nouvelle race, hétérogène, transplantée, organisée artificiellement”, selon la formule du magazine américain The Nation, qui chronique le roman lors de sa sortie aux États-Unis en 1929.

Nouveau Versailles, nouvelles Athènes

Le creuset de ces intrigues est alors au bord du lac, où la Société des Nations a son premier siège dans le palais Wilson. Les Temps Révolus. Sur le quai Wilson est d’ailleurs le titre d’un des rares romans (quasi) genevois qui s’y déroulent, publié en 1926 par Marcel Rouff, un natif de Carouge qui est alors correspondant à Paris de la Tribune de Genève après quelques années de vie genevoise. Le livre tisse son récit entre les convoitises suscitées par “la petite république de Batang, bourrée de radium” et les “petites intrigues qui végètent à l’ombre des grandes idéologies, dans une atmosphère de dancing, de bar et de salle de jeu”, note l’écrivaine Marie-Thérèse Gadala, qui inclut Rouff dans les coups de cœur littéraires présentés dans son livre Ceux que j’aime (1927).

L'Hôtel des Nations – qui deviendra le Palais Wilson – est racheté en 1920 par la SdN qui transforme les chambres en bureaux et y installe son siège jusqu'en 1936.

Avec la construction du Palais des Nations et le départ de l’organisation vers ses nouveaux quartiers, en 1936, l’imaginaire mis en mouvement par la SdN s’enrichit d’une dimension monumentale. Par ses volumes, le Palais s’approche du château de Versailles, note l’historien Michel Marbeau, qui consacre un bref chapitre de son livre La Société des Nations, Vers un monde multilatéral, 1919-1946 (2017) à l’organisation comme “objet littéraire”. Par leur position surélevée, les nouveaux bâtiments évoquent presque l’acropole d’Athènes. “La Ligue était en session dans les hauteurs, dans son nouveau palais en marbre blanc de Brescia”, pendant que “les drapeaux des nations tombaient des balcons des grands hôtels (…) comme des mouchoirs entortillés, des marchandises bon marché dont la teinture avait déteint”, écrit Hans Habe (János Békessy de son vrai nom) dans le roman Tödlicher Friede – Ein Liebesroman mit politischem Hintergrund (1939), publié alors qu’il est correspondant à Genève d’un journal de Prague.

De cette grandeur physique, qui couronne la trajectoire de l’organisation avant le début de sa chute, on s’émerveille et on se gausse simultanément dans le plus connu des romans qui prennent pour cadre la Société des Nations, Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Le fonctionnaire belge Adrien Deume la détaille ainsi, en parlant à son épouse Ariane:

– Et puis c’est immense, tu comprends. Mille sept cents portes, tu te rends compte, chacune avec quatre couches de peinture pour que le blanc soit impeccable cents robinets, cinquante-sept hydrants, cent-soixante-quinze extincteurs ! Ça compte, hein ? C’est immense, immense. Par exemple, combien crois-tu que nous ayons de water closets ?

– Je ne sais pas.

– Mais dis un chiffre, à ton idée.

– Cinq.

– Six cent soixante-huit, articula-t-il, maîtrisant une fière émotion.” ■

Bibliographie

Etudes citées

Benjamin Auberer, “Murder, Intrigue, Sex and Internationalism – Novels about the League of Nations”, in The Invention of International Bureaucracy, site Web de l’université d’Aarhus, 2018 (https://projects.au.dk/inventingbureaucracy/)

Gabriel Hankins, « Typewriter Fiction at the Secretariat: Paperwork, Feminist Internationalism, and the Mediation of Liberal World Order », in Interwar Modernism and the Liberal World Order: Offices, Institutions, and Aesthetics after 1919, Cambridge, Cambridge University Press, 2019

Michel Marbeau, La Société des Nations, Vers un monde multilatéral, 1919-1946, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2017

Romans cités

Albert Cohen, Belle du Seigneur, 1968

Hans Habe (èseudonyme de János Békessy), Tödlicher Friede – Ein Liebesroman mit politischem Hintergrund, 1939 (autre édition sous le titre Zu spät?, 1939; traduction anglaise: Sixteen Days, 1939)

Peter Oldfeld (pseudonyme de Per Jacobsson et Vernon Bartlett), The Death of a Diplomat, 1928 (traduction française: Le Diplomate assassiné, 1929)

Alice Ritchie, The Pacemakers, 1928 (version américaine: The Molehill, 1929)

Marcel Rouff, Les Temps Révolus. Sur le quai Wilson, 1926

Autres romans ayant pour cadre la Société des Nations:

Albert Cohen, Mangeclous, 1938

Auguste Félix Charles de Beaupoil comte de Saint-Aulaire, Genève contre la paix, 1936

Francis Beeding (pseudonyme de Hilary Aidar St. George Saunders et Geoffrey Dennis), The Seven Sleepers, 1925

Francis Beeding (pseudonyme de Hilary Aidar St. George Saunders et Geoffrey Dennis), The One Sane Man, 1934

René Benjamin, Les augures de Genève, 1929

Friedrich Glauser, Der Tee der drei alten Damen, 1940 (traductions françaises: Le Thé des trois vieilles dames, 1987, 1998 et 2000)

Rose Macaulay. Mystery at Geneva. An Improbable Tale of Singular Happenings, 1922

Victor Margueritte, L’avortement de Genève. 1920-1936, 1936

Frank Moorhous, Grand Days, 1993

Frank Moorhouse, Dark Palace, 2002

Franks Moorhouse, Cold Light, 2012

William Penmare (pseudonyme de Mavis Elizabeth Hocking Nisot), The Black Swan, 1928.

A consulter également sur notreHistoire.ch

D’autres documents dans la galerie consacrée à la SDN et une série de documents sonores des Archives de la RTS

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Cette série est conçue en partenariat avec les Archives des Nations Unies à Genève, qui ont publié sur notreHistoire.ch des documents, principalement des photographies, sources du travail des historiens et des journalistes que L’Inédit réunit pour l’occasion. Retrouvez les articles de cette série en cliquant ici.

En ce lundi 8 avril 1946, une information trace la route de la Genève d’après-guerre avec l’inauguration de la ligne New-York-Genève. Le Journal de Genève note: «L’aéroport de Cointrin a reçu hier, lundi, sa consécration d’aéroport intercontinental. De fait, le premier avion de la Trans World Airline, parti de New-York à 15 h. (heure de Greenwich) est arrivé à Genève à 19 h. 25.»

«Si le retard semblait important pour ceux qui, dès le début de l’après-midi, attendaient à l’aérodrome, il convient de relever qu’un semblable voyage ne peut s’effectuer avec la régularité d’un vol Londres ou Paris-Genève. L’horaire prévoit une durée de trajet de 22h20 sur laquelle 2h45 d’arrêts : à Gander (Terre-Neuve), Shannon (Irlande) et Paris (…) En cette belle journée d’inauguration, le ciel de Genève était printanier, le vent pour ainsi dire nul », est-il précisé dans l’édition du lendemain.

Le même jour au Palais des Nations s’ouvre une ultime rencontre. «Il y avait certes quelque mélancolie lors de l’ouverture de la 21e et dernière session de l’Assemblée de la Société des Nations (SDN). Mélancolie née des souvenirs que les délégués, les journalistes, les habitués du Palais de l’Ariana, et tous ceux qui suivirent pas à pas l’existence de la Société des Nations ont gardés au fond de leur cœur. Mélancolie née aussi et surtout du sort qui est réservé à cette Société des Nations dont le rôle ardu et difficile, rempli pendant plus de vingt ans, n’a pas donné les résultats qu’on en attendait. Mais il y avait, dans toute l’Assemblée, beaucoup d’espoir en un avenir meilleur ; et cet espoir l’emportait de loin sur la mélancolie ; chacun songeait à l’avenir avant de remémorer le passé», relate le Journal de Genève dans la même édition.

La Suisse coupe le chauffage du Palais

Mélancolie? Ce sentiment était loin de dominer à Berne. «Le gouvernement suisse refuse de payer ses cotisations dès 1941 et interrompt la fourniture de mazout au Palais des Nations afin de dissuader les fonctionnaires de la SDN de se rendre au travail», raconte le journaliste Stéphane Bussard en 2017 dans le quotidien Le Temps.

En 1938, la Confédération récupère sa neutralité intégrale avec le feu vert du Conseil d’une SDN affaiblie par le retrait du Japon et de l’Allemagne en 1933 et de l’Italie en 1937, sans compter l’absence dès ses débuts des États-Unis. Berne n’est dès lors plus tenue de souscrire aux sanctions économiques décidées par la SDN, notamment celles contre l’Italie après son invasion brutale de l’Éthiopie. Même la campagne d’extermination des Juifs d’Europe menée par l’Allemagne nazie trouve des oreilles complaisantes parmi les autorités suisses et celles du CICR, comme l’a établi l’historien Marc Perrenoud et la commission Bergier dès les années 1990.

Le Palais des Nations sort donc d’une longue hibernation pour la dernière assemblée de la SDN. Le dernier acte notable de l’organisation remonte à décembre 1939. À la suite de l’agression de l’armée soviétique contre la Finlande (conforme aux clauses secrètes du pacte germano-soviétique), la SDN exclut l’URSS, membre de l’organisation depuis 1934.

Dans son édition du 15 décembre 1939, la Feuille d’avis de Neuchâtel et du vignoble neuchâtelois relève la déclaration du représentant du Royaume-Uni, M. Butler, pour qui «l’agression soviétique contre la Finlande n’était que le dernier maillon de la chaîne des agressions qui déferlent sur l’Europe et qu’elle ne faisait que suivre les attaques de l’Allemagne contre les Tchécoslovaques et les Polonais dont nous n’oublions, dit-il , et n’oublierons jamais la cause.» Le délégué de la France n’est pas en reste. «M. Paul-Boncour affirma que la condamnation n’aurait pas son sens si elle n’apparaissait pas en relation étroite avec toutes les autres violations précédentes ».

Antibolchévique certes, mais neutre

La Suisse, elle, s’abstient. Dans son éditorial, le journal neuchâtelois justifie la position du Conseil fédéral: «Que convient-il de dégager de celle prise de position ? Il faut y voir, dans les heures graves que nous vivons, le souci du Conseil fédéral de ne pas s’écarter, fût-ce d’un pouce, de la notion de neutralité intégrale. Il est hors de doute que nous ne pouvons participer à un système de sanction quelconque. Et il est certain, au demeurant, que si les dispositions concernant l’aide à la Finlande n’avaient pas été liées à celles visant l’expulsion de l’URSS, nous aurions pu nous prononcer en faveur de ladite exclusion, demeurant fidèles en cela à notre ligne de conduite antibolchéviste notoire et qui n’a pas attendu l’occasion présente pour se manifester. La raison d’État domine les sympathies. Il reste pourtant que celles-ci ont été exprimées en faveur de la Finlande et que l’injuste agression a été condamnée par notre pays. À notre sens, il eût été souhaitable que M.(William) Rappard (représentant de la Suisse) se référât dans son intervention au discours fameux (17 septembre 1934) de M. (Giuseppe) Motta s’opposant à l’entrée des soviets dans la SdN. Notre attitude de principe en eût été marquée plus clairement encore, en même temps que notre volonté de neutralité intégrale était soulignée d’autre part par notre abstention en face de toute mesure sanctionniste.»

Aube blafarde

Après la guerre la plus meurtrière de tous les temps, qui fit au moins soixante millions de morts, la SDN passe le témoin, en ce mois d’avril 1946, à l’Organisation des Nations Unies, dont les bases furent jetées dès août 1941 avec la Charte de l’Atlantique entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. «C’est sur cette base que le 1er janvier 1942, 26 États signent la déclaration des Nations Unies. Ce sont les nations qui se sont unies en tant que coalition de guerre contre l’Allemagne. Jusqu’en 1945, à ces 26 États vont s’ajouter 19 États supplémentaires. Les États qui ont signé cette déclaration sont considérés comme membres fondateurs de l’ONU comme stipulé à l’article 3 de la Charte de l’ONU», écrit pour la plateforme collaborative Baripedia, l’historien Sacha Zala, directeur des Documents diplomatiques suisses (DODIS).

Dans son édition du 9 avril 1946, le Journal de Genève précise: «Incontestablement, cette dernière session est plus qu’une simple réunion des délégués devant s’attacher à la liquidation administrative et financière de la Société des Nations. Son Excellence M. Hambro (président norvégien de l’assemblée) le souligna fort bien dans son allocution d’ouverture, qui rappela le changement de circonstances intervenu depuis 1939, qui rendit hommage à Roosevelt, à MM. Churchill et Staline, aux généraux de Gaulle et Chang- Kaï-Chek, ainsi qu’à plusieurs délégués — dont Lord Cecil et notre ministre M. Paul Ruegger — qui avait représenté leur pays, déjà, lors de la première assemblée.»

C’est sous les auspices du même Carl Hambro que la SDN s’était installée pendant la guerre à Princeton, dans le New Jersey. Lui qui avait aussi participé, au sein de la délégation norvégienne, à la conférence de San Francisco qui adopta le 26 juin 1945 la Charte des Nations Unies.

L’espoir, comme en 1918

«Les idées, les pensées qui sont bonnes, dit (ce mois d’avril 1946) son Excellence M. Hambro, ne peuvent mourir avant que de meilleures ne naissent. Nous ne sommes point ici pour examiner les raisons de nos échecs passés, mais pour affirmer notre foi profonde en l’avenir, pour transmettre nos expériences et nos traditions à un organisme plus jeune et plus fort, auquel nous devons remettre le flambeau qui fut le nôtre.»

Dans sa chronique quotidienne de la session, le Journal de Genève cite les propos du délégué français, le même qui était présent lors de l’assemblée de 1939 susmentionnée. «Le premier orateur inscrit, M. Paul-Boncour, premier délégué de la France, salué par de vifs applaudissements, commence par faire une déclaration au sujet des mandats. La France, dit-il, a pendant 25 ans administré les territoires sous mandat en se conformant à l’esprit aussi bien qu’à la lettre du régime des mandats. Aujourd’hui la France se propose de poursuivre l’exécution de la mission qui lui a été confiée et considère qu’il est dans l’esprit de la Charte que cette mission s’exerce désormais dans le régime de la tutelle. Le gouvernement français est prêt à étudier les termes de l’accord qui définira ce régime dans le cas du Togo et du Cameroun.»

Reconnus par la SDN, les mandats avaient permis aux puissances européennes victorieuses de garder la haute main sur leurs empires coloniaux. Une emprise toujours de mise en 1946.

Socialiste et résistant durant le régime de Vichy, Joseph Paul-Boncour poursuit: «Une flamme a été entretenue, tandis qu’au dehors soufflait une tempête dans un continent livré presque tout entier aux forces de l’ennemi. Ce n’est pas la Ligue qui a échoué, mais les nations qui l’ont abandonnée. Notre bilan est devenu déficitaire le jour où, les impérialismes s’étant de nouveau déchaînés sur le monde, suivant l’expression si juste que je trouvais avant-hier dans un article du Journal de Genève, on a offert comme première victime au mythe de l’apaisement, ces préceptes du Pacte dont l’application eût été, au contraire, la seule condition d’une paix honorable pour tous (…) La chimère était de croire qu’on pouvait se protéger de la guerre en se repliant sur soi-même et de croire que les alliances particulières suffisaient à garantir la sécurité. La réalité mondiale était au contraire que la guerre ne serait évitée que si toutes les nations pacifiques s’unissaient pour opposer leur force collective à l’agression.»

L’intention était là en effet. «La Charte (des Nations Unies), espoir et volonté de réparation, reprend la plupart des principes du Pacte (de la SdN) dont une des principales lacunes a été comblée par la création de la force internationale mise à la disposition du Conseil de sécurité afin de faire échec à l’agresseur éventuel. Ce sont là des promesses d’espoir» déclare Joseph Paul-Boncour qui précise encore: «l’Organisation des Nations Unies doit être dotée d’une force armée. Et puis, il faut parvenir enfin à la réduction des armements, sans laquelle tout effort en vue d’établir la paix n’est qu’une funeste duperie.»

Parole d’espoir également avec le représentant britannique: «Lord Cecil prononça ses paroles d’adieu à la Société des Nations : la Société des Nations est morte, s’écria le lutteur infatigable, vive l’Organisation des Nations Unies. C’était viril, c’était dit sur le ton qui convenait; il n’y avait aucune amertume dans ces paroles, mais uniquement le souci de l’avenir, le souci d’une paix plus solidement établie que par le passé», rapporte le Journal de Genève. Lord Robert Cecil avait obtenu en 1937 le Prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la SDN dès ses débuts.

Ravalement de façade pour la Suisse

Quand arrive le tour de la Suisse, c’est un ministre des affaires étrangères parfaitement conscient de la position délicate dans laquelle se trouve son pays au sortir de la guerre. La remarquable élasticité de la neutralité suisse était mal comprise, en particulier à Moscou et Washington.

Élu au Conseil fédéral le 14 décembre 1944, Max Petitpierre déclare: «La Suisse va se trouver, après la liquidation de la Société des Nations dans laquelle elle fut admise et aux travaux de laquelle elle participa activement, devant un vide que ne connaîtront point la plupart des pays du monde. Ce n’est pas une raison, pour elle, d’abandonner l’idéal de la Société des Nations auquel elle reste fermement attachée parce qu’il correspond à sa nature profonde; et cet idéal est transmis à l’Organisation des Nations Unies. La Société des Nations fut le grain de blé; l’Organisation des Nations Unies sera l’épi.»

Comme le rapporte encore le Journal de Genève, Max Petitpierre insiste: «La Suisse entend participer aux efforts communs des Nations pour organiser la paix. Elle forme le vœu, dit M. Petitpierre en terminant, que les activités de la SdN puissent se poursuivre sans interruption et que les pays qui n’ont point encore adhéré à l’ONU participent aux organisations juridiques et humanitaires, notamment, qui e dépendent. C’était bien là la voix du peuple suisse, qui connaît les bienfaits de la solidarité pour en avoir, chez lui, appliqué les principes.»

Chargé des affaires étrangères jusqu’en 1961, Max Petitpierre s’est appliqué en 1946 à désenclaver la Suisse en rétablissant les relations diplomatiques avec la Russie de Staline et en obtenant la signature de l’accord de Washington. «Il s’agissait d’obtenir la libération des avoirs suisses bloqués aux USA et la levée du boycott par les Alliés des entreprises qui ont eu des relations économiques avec les puissances de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale», résument les Documents diplomatiques suisses.

Quant à l’adhésion de la Suisse à l’ONU, elle attendra le siècle suivant, en 2002. ■

A consulter également sur notreHistoire.ch

D’autres documents dans la galerie consacrée à la SDN et une série de documents sonores des Archives de la RTS

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Le 3 juillet 1936, en pleine session de la SdN, le journaliste Stefan Lux se donne la mort pour alerter des dangers du régime nazi. Dans le magazine "Vu", un article de Madeleine Jacob revient sur le discours d'Hailé Sélassié, prononcé le 30 juin. Et sur la page de droite, des photos de Robert Capa, prises devant le Bâtiment électoral, peu après le geste funeste de Stefan Lux.

Cette série est conçue en partenariat avec les Archives des Nations Unies à Genève, qui ont publié sur notreHistoire.ch des documents, principalement des photographies, sources du travail des historiens et des journalistes que L’Inédit réunit pour l’occasion. Retrouvez les articles de cette série en cliquant ici.

Quoi de plus banal : une tragédie survenue le 3 juillet 1936 au Bâtiment électoral de Plainpalais – en présence de dizaines, voire de centaines de diplomates, de journalistes et de fonctionnaires – demeure obscure plus de trois quarts de siècle plus tard. On ne saurait en faire le tour dans un bref article, tant les enjeux intellectuels et politiques, mais aussi administratifs, psychologiques et symboliques se confondent, en raison même de la minceur des sources et de l’aléa des témoignages. Bornons-nous ici, au travers du fonctionnement d’une vaste structure internationale, à esquisser sa dimension la plus actuelle, celle du traitement médiatique de ce drame occulté, recouvert désormais par les tragédies successives du siècle.

Stefan Lux (1888-1936). Le matin du vendredi 3 juillet 1936, lors de la seizième session de la SdN, il se tire une balle dans le cœur. Il est aussitôt transféré à l'Hôpital cantonal, où il décédera le soir même. Stefan Lux est enterré au cimetière israélite de Veyrier.

Balayé en urgence, oublié pendant des décennies, le geste fatal de Stefan Lux (1888-1936) et sa portée symbolique relancent aujourd’hui l’intérêt de bien des observateurs rétrospectifs (l’entrée «Stefan Lux» sur wikipédia reste fort inégale, selon les idiomes : à chacun de choisir. Les deux publications récentes – Michael Berkowitz à Londres en 2019 et Rüdiger Strempel à Hambourg en 2020 – tentent, chacun à sa façon, de combler des sources cruellement manquantes). Il est difficile de cerner avec certitude les mobiles de l’acte, bien que les doutes et les interrogations ne datent pas d’aujourd’hui.

Stefan Lux adressa à Anthony Eden, secrétaire d’État aux Affaires étrangères britannique alors présent à l’Assemblée de la SdN, une lettre pathétique de quatre pages qu’Eden n’aura jamais lue. À ses yeux, l’avenir du régime nazi était le problème le plus urgent de l’Europe. « Dans une année, dans six mois peut-être, vous serez devant des décombres fumantes qui seront également celles de votre patrie. » Fort de son expérience d’exilé, il pose sans concessions : « Le gouvernement allemand, son groupe dirigeant […] est composé sans exception de purs et simples criminels. » Les partenaires « avec lesquels vous discutez et échangez des notes sont des êtres spirituellement et psychiquement dégradés, des criminels entachés de l’aliénation morale.»

L’Allemagne réarme en secret : or « vous ne voulez pas regarder cette terrible réalité en face, vous espérez encore que la catastrophe puisse être évitée parce que vous croyez aux retentissantes protestations pacifiques du gouvernement allemand. […] Et parce que l’Angleterre les a crus, parce qu’elle n’a cessé d’hésiter, parce qu’elle a été crédule, le monde à son tour a temporisé, et c’est ainsi que le crime a grandi au point d’être désormais une menace pour le monde entier. »

Le Bâtiment électoral, à Plainpalais, a servi de siège aux assemblées de la Société des Nations, de 1930 à 1937.

Ne pouvant se douter que les diplomates du Foreign Office étaient, comme ceux du Quai d’Orsay, depuis longtemps partagés à l’égard de l’Italie fasciste et d’une alliance potentielle avec elle, Stefan Lux incita Eden à lever les sanctions dans la crise d’Abyssinie, à « rejeter l’apathie fatale » et à prendre la tête des pays qui feront « plier ces criminels lâches [qui] reculeront dès qu’ils rencontreront une détermination énergique et une ferme volonté.

Et non seulement vous sauverez le monde, mais vous restituerez d’un seul coup à votre grande patrie la position dominante qu’elle avait coutume d’occuper depuis toujours, et qui est aujourd’hui sérieusement menacée. »

Un intellectuel de son temps

Stefan Lux incarnait à plus d’un titre la figure d’un intellectuel nourri aux contrastes d’une Mitteleuropa de son temps. Né à Vienne, élevé au sein d’une famille juive agnostique de bourgeoisie moyenne vivant dans le bourg slovaque de Malacky, à la confluence des populations hongroises, slovaques et austro-allemandes où son père était notaire, il fit ses études secondaires à Presbourg (aujourd’hui Bratislava), avant de tenter le droit à l’Université de Budapest et de lui tourner le dos – pour devenir tour à tour poète, journaliste et dramaturge (de théâtre et de cinéma muet) entre Vienne, Berlin et Prague. L’allemand devint le moyen privilégié de son écriture, avant qu’il ne fût mobilisé, et deux fois blessé, sous les couleurs de l’armée hongroise. Les dix années passées à Berlin (1922-33) s’achevèrent brutalement sous les coups d’un escadron de la SA violant et démolissant son domicile de Schönberg. Pour préserver sa femme et son fils de douze ans, il choisit en septembre 1933 de s’exiler à Prague, en Tchécoslovaquie – dans le pays qui, dans l’intervalle, était devenu le sien en vertu des traités de paix de 1919-20.

Voilà pour le point de départ d’une issue dramatique, qu’il ne saurait être question de relater ici en détail. Trois ou quatre protagonistes à part, nous nous garderons d’évoquer les noms propres des autres acteurs, largement oubliés aujourd’hui. Ce qui compte, ce sont les intérêts et les positions de responsabilité qui pèsent sur la démarche des uns et des autres. La dimension déterminante relève du comportement médiatique, dans des structures qui nous sont devenues familières : des États, tous membres d’une grande organisation internationale, qui se trouvent confrontés à la logique d’agences, de journalistes et de fonctionnaires délégués par leurs gouvernements – chacun marquant son action de traces écrites, inassimilables les unes aux autres. Pourtant, il ne s’agit pas d’un cas d’école ni d’un exercice de séminaire. Dans l’année qui vient, nous préparons une édition de sources illustrant les modalités d’action des uns et des autres, avec la mention des noms et des archives respectives.

Stefan Lux repose au cimetière israélite de Veyrier.

Jusqu’ici, l’effort de reconstitution de cet épisode tirait avantage de quelques rares pièces publiées alors. Une brochure distribuée à Prague en allemand et en tchèque par un ami de Lux, lui aussi originaire du pays et également exilé d’Allemagne, alimenta la quasi-totalité des narrations entreprises depuis. Outre le mémorandum, Arnold Hahn divulgua dès octobre 1936 deux lettres d’adieu ainsi que trois discours prononcés aux obsèques de Lux, au cimetière de Veyrier, et enrichit le tout de ses souvenirs personnels.

En effet, Betty Lee Sargent (1912-2009) fut en 1986 la première à confronter ses hypothèses à la très maigre assise documentaire d’alors. Fraîchement retraitée au terme d’une longue carrière d’éditrice et d’essayiste au sein de The Georgia Review d’Atlanta, elle est retournée au Palais des Nations où avait débuté en avril 1937 sa trajectoire de journaliste, aux côtés du président de l’Association des correspondants étrangers auprès de la SdN, Robert E. Dell (1865-1940), l’une des plumes célèbres du Manchester Guardian sous l’impulsion antinazie de William P. Crozier et de Frederick A. Voigt. Elle n’a donc pas assisté au suicide, tandis que Dell ne lui en avait jamais parlé. Or il fut le premier, lors de l’enterrement, à soupeser le raisonnement communautaire d’un sacrifice, au regard d’une visée universelle de la liberté et de la solidarité humaines.

Le président de séance à l’Assemblée de la SdN, le Premier ministre belge Paul van Zeeland, conclut au terme d’un quart d’heure d’interruption que « l’incident n’avait aucun rapport aux travaux en cours » : la totalité des agences de presse, à commencer par l’ATS, mirent ainsi en avant l’origine de Juif tchécoslovaque établi à Berlin et protestant contre la discrimination nazie. Personne n’ayant pu prendre connaissance de la lettre à Eden, non publiée comme toutes les autres missives rédigées par Lux au cours des deux journées précédentes, cette vague de nouvelles d’agences permit à la fois de divulguer l’événement à l’échelle mondiale, dans la soirée même du 3 juillet, et de l’estomper aussitôt, sous le prétexte de mobile particulier à une minorité. Le secrétariat général de la SdN aura été particulièrement actif dans l’occultation des mobiles, par souci d’empêcher l’Italie fasciste de quitter l’organisation. Seul un ami de Lux, le psychiatre pragois Artur Heller (1891-1958) – membre dès 1908 de Poalei Sion et délégué au 19e Congrès sioniste réuni à Lucerne en septembre 1935 – s’aperçut de cette inflexion et télégraphia immédiatement au secrétariat de Genève : « Stefan Lux pas mort pour Juif[s] mais pour l’idée humanitaire et last not least pour Société des nations STOP J’espère que cette action héroïque ne restera [pas] sans effet = Dr Artur Heller, membre de la représentation municipale de la capitale Prague-Karlín ».

Discréditer les maîtres de l’Allemagne

Le message du Dr Heller n’est qu’un des indices permettant de soumettre le dossier des mobiles à un nouvel examen, pour scruter plus en détail le peu que l’on sait des semaines précédant le voyage à Genève. Bornons-nous à relever qu’à la date du 22 mai, Lux se rendit au ministère des Affaires étrangères à Prague pour proposer au chef adjoint de la Section de propagande à l’étranger une action médiatique, en Angleterre si possible, visant à « discréditer les actuels maîtres de l’Allemagne ». Il fit état de ses contacts dans l’entourage d’Albert Goering, frère du maréchal et critique connu du régime ; le diplomate en prit note, avant d’en informer son supérieur. Le dossier prit fin là, alors que le président tchécoslovaque sondait les possibilités d’un accommodement avec le Reich, à l’aide notamment d’une convention de non-agression semblable à la déclaration germano-polonaise de janvier 1934.

En journaliste et homme de théâtre, Lux opta dès lors pour une dénonciation dont il serait le seul acteur. En songeant à une prise de parole individuelle devant la SdN, il se rendit au Touquet, sur la Côte d’Opale, en vue d’entendre l’avis de Berthold Jacob, célèbre militant pacifiste berlinois récemment sorti d’une prison nazie. Or Jacob découvrit un Lux calmement résolu à avertir l’opinion publique britannique, fût-ce au prix d’un sacrifice, du péril d’une guerre proche. Au terme de plusieurs heures d’entretien, il avait l’impression, à tort, d’avoir convaincu Lux des aléas d’un plan d’éclat promis à un oubli rapide.

La sobre résolution de Lux n’avait plus de bornes. Berthold Jacob ne se trompait pas : la présence de la fine fleur de la diplomatie européenne témoin du tir (Spaak, Delbos, Litvinov, le col. Beck, Titulescu, Paul-Boncour etc., Léon Blum étant déjà rentré à Paris) ne pouvait infléchir l’écho des nouvelles d’agences. Le rôle de Bohuš Beneš, le jeune neveu du président tchécoslovaque, aura été remarquable : il fit connaissance de Lux une semaine avant le suicide, le surprit dans sa pension des Pâquis en pleine rédaction de ses missives, puis tenta de le secourir après le tir, avant d’assister pendant deux heures à son agonie. En tant que directeur à Genève de l’agence officielle tchécoslovaque de presse et correspondant du quotidien libéral Lidové noviny, promis depuis longtemps à une carrière diplomatique, il rédigea coup sur coup le communiqué de l’agence, un long reportage non signé regorgeant de détails à peine maîtrisés, enfin un rapport diplomatique officiel sur le suicide, sous l’angle de la raison d’État : une moisson inattendue pour tout historien avide d’incohérences et de contradictions.

Pourtant, la principale inflexion eut lieu dans l’esprit de Stefan Lux lui-même. Le sort tragique du judaïsme allemand, entièrement absent de tout ce qu’il a dit et écrit des semaines, voire des mois durant, a cédé devant les séquelles de la blessure. Le tir n’ayant pas été létal comme il s’y attendait avec un courage incontestable, il put donner forme à des raisonnements dont on ne trouve pas trace dans le mémorandum destiné à Eden. Son expérience d’exilé, comme ses paroles d’un homme gravement blessé sont malaisées à peser et à interpréter, si l’on est réticent à spéculer sur le non-dit d’une figure d’exception, « un ‘soldat inconnu’ de la vie », comme il le précisa à la veille du jour fatal.

**

En automne 1937, Milena Jesenská, la célèbre correspondante et traductrice de Franz Kafka, commençait à travailler pour l’hebdomadaire libéral Le Temps présent (Přítomnost), paraissant à Prague depuis 1924. Les foules d’exilés d’Allemagne étaient au premier plan de sa sollicitude :

« […] vous savez, c’est une loi : il n’est pas difficile de supporter une catastrophe. Ce qui est pénible ici, c’est de soutenir le long silence qui s’installe.

Quatre années d’exil, cela ne signifie pas seulement la misère et la faim, le dénuement, l’abandon, la solitude, le mal du pays et la mendicité obligée ; quatre années d’exil, c’est aussi un état moral affreux, insoutenable. Des ouvriers et des intellectuels : ces gens perdent la possibilité de travailler, de s’instruire, d’évoluer. Coupés de leur métier, ils restent comme suspendus dans le vide, en voie de perdre l’assise de leur vie. » ■

Source

Milena Jesenská, « Des hommes au bord de l’abîme : le destin des réfugiés d’Allemagne », Přítomnost (Prague) no 43 du 27 octobre 1937. Repris, p. 173 dans le recueil Vivre, Paris, Lieu commun, 1986 (la traduction de Claudia Ancelot a été remaniée ici). En tchèque, ces reportages saisissants, nourris d’un courage lucide et allant jusqu’à la veille de son arrestation en décembre 1939 et sa déportation à Ravensbrück, ont été republiés à plusieurs reprises, ces dernières années.

A consulter également sur notreHistoire.ch

D’autres documents dans la galerie consacrée à la SDN et une série de documents sonores des Archives de la RTS

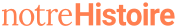

L’abbé Albert Menoud aurait eu cent ans cette année. Il a profondément marqué Fribourg, qui apparemment ne se souvient guère de lui.

Il fut journaliste, un peu; homme de communication, de conseil et d’influence, beaucoup; et professeur, passionnément. Il enseignait la philosophie au collège Saint-Michel. A ses débuts, le programme répondait encore à la formule du pastis : cinq volumes de scolastique (Aristote revu par saint Thomas d’Aquin) pour un volume de néo-thomisme. Il ne s’est pas contenté de modifier le breuvage pour le rendre plus goûteux, mais a vécu résolument la modernisation pédagogique de sa discipline, et poussa l’expérience jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à enseigner la philo dans les classes de la section commerciale, qui s’en étaient fort bien passées jusqu’alors. « C’est intéressant, me disait-il, avec des élèves qui ne savent pas un mot de latin ni de grec, on doit se dégager du modèle culturel classique. » Prodrome et symptôme de cette évolution, un radical changement de look. Le poussah en soutane avait fait place à une silhouette amincie portant le complet veston avec un rien de coquetterie.

En juin 1963, l'abbé Menoud répond aux questions de Jean Dumur sur la succession de Jean XXIII. Le concile Vatican II risque-t-il un enlisement? Faut-il espérer un pape étranger?

Sur le plan religieux, la modernisation prit dans les années 1960 le nom d’aggiornamento et la voie du concile du Vatican II. Menoud, là aussi, embrassa le mouvement avec enthousiasme. Il en faisait notamment le commentaire à l’intention des Sœurs de Saint-Paul, les éditrices du quotidien La Liberté où il avait été précédemment chargé des questions d’Eglise, mais dont la rédaction n’était pas unanime, loin s’en fallait, à saluer l’ouverture initiée par le pape Jean XXIII. Il s’investit beaucoup dans le synode diocésain, prolongement et mise en œuvre du tournant conciliaire. Il n’avait pas seulement l’oreille des évêques (« Rappelez-moi donc ce que je pense à ce sujet », lui chuchotait Mgr Charrière au cours d’une séance), ses avis étaient sollicités aussi dans les cercles du pouvoir civil.

A l'occasion de la troisième session du Synode des Eglises, en novembre 1973, l'abbé Menoud précise la position de l'Eglise catholique devant l'intérêt d'un nombre grandissant de jeunes pour la prière, et plus particulièrement pour les sectes.

Pour lui comme pour beaucoup de ses devanciers, cette influence prenait sa source dans l’encadrement d’une société d’étudiants catholiques (St.V., SES pour les Romands), vivier du Parti conservateur devenu PDC. Albert Menoud, qui avait des origines sociales très humbles et ne s’en cachait pas, professait des convictions sociales fortes et solidement argumentées, mais il était parfaitement à l’aise avec les détenteurs de la richesse et du pouvoir. Il actualisait un modèle courant, à Fribourg, de longue date, celui du « curé politique » – au fond, la version démocratique de l’abbé de cour d’Ancien Régime. C’est pourquoi, sans doute, il passe pour avoir été un pilier du conservatisme, et « nous apparaît de prime abord comme le porte-parole de la vieille tradition », ainsi qu’on l’a écrit… de Socrate lui-même, excusez du peu.

Il a beaucoup écrit, mais son œuvre est en miettes, éclatée en innombrables textes de circonstance, articles, conférences, cours polycopiés, préfaces. Pas un seul livre, j’entends : un gros bouquin de recherche ou de synthèse, ou un essai, pas même un manuel. Il était trop tourné vers l’action, et trop entièrement donné à l’enseignement par la parole. On peut dire qu’il a principalement écrit sur ses élèves, dans le sens où ils ont fourni, non pas le sujet des exposés du maître, mais le support de son activité créatrice.

C’était un homme généreux de son argent et de son temps, de son savoir et de sa personne. Le temps de la retraite étant arrivé, certains de ses amis lui conseillèrent d’acheter une cabane au soleil et de s’y retirer pour composer, enfin, un pavé de bibliothèque. Il choisit de se rendre utile, embarqua ses livres dans un conteneur et se rendit aux antipodes pour enseigner la philo aux séminaristes de La Réunion. Quelques brefs retours (« Je passerai par la Ville », prévenait-il, car il restait fort attaché à la Rome de ses études universitaires) préludèrent à sa véritable retraite, dans un foyer pour prêtres âgés, aux portes de Fribourg. Il est mort en 2000.

Pour son centième anniversaire, il n’aurait pu réunir que bien peu de ses contemporains. Leur amicale avait pourtant une belle devise : « Vingt-et-un, jamais pomme ! » ■

A consulter également sur notreHistoire.ch

Figures du catholicisme en Suisse romande, une série de photos et de vidéos des Archives de la RTS, dont une interview du cardinal Journet

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Sur cette photographie prise lors de la cérémonie d’ouverture d’Expo 02, à Yverdon-les-Bains, le 15 mai 2002, l’ancienne présidente de la Confédération et conseillère fédérale, Ruth Dreifuss est souriante et détendue.

Ruth Dreifuss vit aujourd’hui à Genève, dans le quartier populaire des Pâquis, comme moi, et je la croise régulièrement. On se connaît et on se salue. C’est cette désacralisation du pouvoir et cette disponibilité des politiques qui me font aimer la Suisse, malgré tous ses défauts.

Pour qu’elle me parle de cette image publiée sur notreHistoire.ch, je l’appelle chez elle. Elle me répond avec cordialité et enthousiasme et elle accepte de partager ses impressions.

A ses yeux, l’exposition nationale suisse de 2002 est un moment charnière et primordial dans l’histoire de la Suisse contemporaine. Selon elle, chaque exposition nationale, d’ailleurs, s’inscrit dans une étape importante du pays. Celle de 1964 a été saluée par une volonté de croissance et de modernité et a eu un vrai soutien populaire. Bien entendu, dans ce genre d’exposition, il ne faut pas être naïf, il y a toujours une part d’autocélébration, mais de vrais questionnements surgissent aussi.

Expo 02 est l’aboutissement d’une longue période de doute sur la cohésion nationale. Les années 1990 sont marquées par des questionnements sur l’identité de la Suisse et l’échec de la célébration des 700 ans de la Confédération, en 1991, a pesé. Lors de cette date anniversaire, de nombreux artistes se sont rebellés contre une Suisse qui n’arrive plus à entendre la diversité. Une succession de rapports et de discussions s’ensuivront autour de la notion d’unité. C’est à ce moment que le terme « röstigraben » est apparu pour marquer dans le langage politique cette division entre les régions alémanique et romande qui se distingue dans les votes et les élections. Mais il serait trop simpliste de décrire cette différence uniquement à cause des langues, le facteur ville/campagne joue aussi un rôle important.

Le vote de 1992 sur l’EEE (Espace Economique Européen) peut être analysé aussi sous cet angle. Y-a-t-il urgence ? Un possible éclatement peut-il se produire ? Alors qu’en ce début des années 1990, à quelques milliers de kilomètres de la Suisse, la Yougoslavie est en train de vivre sa propre désintégration…

La rôle de l’éphémère

La Confédération voit l’importance de se positionner sur ces questions et votent les pleins budgets (une fortune qui fera couler beaucoup d’encre) pour créer une exposition nationale. Initialement prévue en 2001, l’Expo est reportée d’une année et la Confédération espère que cette exposition, en misant sur la décentralisation et le fédéralisme, calmera le conflit entre les diverses forces politiques et linguistiques du pays. On choisit la région des Trois Lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat) qui symbolise à elle-seule ces thématiques : fédéralisme et diversité linguistique. Un autre projet, aussi nommé les Trois Lacs, lequel a été vite mis de côté, a essayé de réunir les lacs du Tessin, de Constance et de Genève.

En parallèle, Genève a voulu faire cavalier seul en proposant, sous le patronage de Guy-Olivier Segond, une exposition nationale centrée sur le cerveau et les sciences et basée uniquement à Genève. Ce projet, jugé trop intellectualisant, est délaissé par la Confédération, raison pour laquelle Genève boudera, dès le début, Expo 02.

Ruth Dreifuss a beaucoup apprécié Expo 02 et fut présente sur les cinq sites, y compris lors de la Journée genevoise. Pour elle, l’esprit critique n’a pas totalement été phagocyté par les institutions et l’humour était présent.

Depuis le Conseil fédéral, l’ancienne présidente voit toute la complexité relationnelle que Genève entretient avec Berne. Pour elle, Genève et la Suisse ont des relations difficiles mais qui évoluent sans cesse, comme un couple.

Le seul regret qu’elle a vis-vis d’Expo 02 ? Pour résoudre la crise de la direction, née de coûts trop élevés, on a dû faire vite; ce qui veut dire faire du temporaire. Afin d’éviter de demander et d’attendre des autorisations de construire, on a pris la décision de démonter tous projets de l’exposition une fois celle-ci terminée. Seuls demeurent encore présents Le Palafitte à Neuchâtel, la Salle Mummenschanz transportée à Villars-sur-Glâne et le Palais de l’Equilibre qui se trouve actuellement devant le CERN à Genève.

Expo 02 échappera, à cause de cette vision temporaire, aux ambitions de transformations urbanistiques qui découlent, en général, lors des expositions nationales.

Expo 02 n’a pas laissé beaucoup de traces dans les villes et c’est aussi, peut-être, pour cette raison qu’on l’a vite oubliée. Il n’est pas resté grand-chose de bâti et de solide, comme si l’éphémère l’avait emporté. ■

A consulter également sur notreHistoire.ch

Expo 02, une série de documents sur les trois sites

Les Expositions nationales de 1964, de 1939, de 1896

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

On sait bien que tout change, mais on ne mesure jamais vraiment à quel point. Après tout, les années 80, ce n’est pas si loin. J’étais déjà née, c’est dire. Je me souviens : davantage de fard à paupières, de brushings et d’épaulettes. Des coupes mulet pour les garçons. Et des épaulettes également. De nouvelles techniques de management. L’arrivée des yuppies dans le décor, ces jeunes cadres dynamiques évoluant dans la haute finance.

Et soudain tout le reste, que nous rappelle une photo. L’odeur des fêtes de Noël avant les produits bio. Celle des guirlandes en synthétique, tout juste déballées, suspendues au plafond d’un centre commercial, celle des emballages cadeaux dont les paillettes collent à la peau, celle de la nourriture que l’on peut acheter au stand près de la pharmacie, industrielle, grasse, et sucrée. L’odeur de la cigarette que l’on pouvait allumer partout, celle des doigts jaunis par la nicotine, de nos cheveux et habits, le soir, lorsque l’on retirait nos vêtements, avant le coucher, avec une petite dernière. Celle du cendrier à côté du lit. Quelle folie, aujourd’hui. On imagine le bruit. La voix dans le micro qui annonce au public du centre commercial que Marylong lui donne l’heure, sur la grande horloge, et lui propose deux cartouches pour le prix d’un. Merci qui ?

Ceux de la marque Gauloises cherchent à s’aligner. Ou à se singulariser. Ils chuchotent, comme les jaloux. Marylong, c’est un truc de bonnes femmes (on pouvait dire ce genre de choses, à l’époque, même tout haut), Gauloises, c’est autre chose. Un casque ailé de guerrier annonce la couleur, sur le paquet. C’est pour les durs, ça ne rigole pas, ou juste un peu, en raison du casque qui est celui de l’irréductible Astérix. Pour ceux qui préfèrent des références plus nobles, Gauloises, c’est aussi la marque des artistes, non plus durs mais tourmentés, sensibles et pensants, qui préfèrent l’esprit au corps et trouvent l’inspiration dans leurs volutes de fumée. Chez Gauloises, ils ont Sartre, Renaud ou Bashung à opposer à la mystérieuse mais lisse starlette de Marylong. De quoi s’en griller une peinard.

On entend aussi le brouhaha de la foule, indécente, angoissante une fois que l’on a connu le confinement et ses distances de sécurité. Les cris de joie des enfants qui ont accédé à la piscine d’eau presque chaude que le centre met à disposition de ses clients, sur la place de cet espèce de village. Les mères peuvent aller faire leurs courses, tranquilles, enfin, avec toutes les autres, et les pères, boire une bière, tiens. Personne n’est oublié. Le centre commercial a tout prévu. Sauf les serviettes et les sèches cheveux, pour les enfants qui ressortent de l’eau en pleurant, c’était trop court, cette piscine, elle aurait du acheter un linge à la Migros, la mère, lui dit le père, le petit est trempé, heureusement les sacs à commission sont en plastique, ils résistent à l’eau qui coule depuis les cheveux de la cadette. C’est noël, quand même, dehors il neige, les enfants vont attraper la mort, elle aurait vraiment pu penser à prendre une serviette, râle encore le père, c’est toujours comme ça, après deux bières. Attention il y en a un qui a glissé, plus loin, vraiment pas une super idée, cette piscine, l’an prochain, ce sera patinoire, vient de décider le directeur du centre. Pour l’instant, l’odeur du chlore se mêle à celle de la cigarette, il est temps de partir humer un peu les gaz qui s’échappent des voitures dans le parking surpeuplé. Au pas, quitter les lieux, et au son d’une cassette glissée dans la stéréo. Jean Louis Aubert ne chante pas encore Je rêvais d’un autre monde. Il faudra attendre 1984. Depuis, on rêve toujours. ■

A consulter également sur notreHistoire.ch

Nos grands magasins en photos et vidéos des Archives de la RTS

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Ce kiosque à journaux genevois des années 1950 se transforme-t-il en garderie à certaines heures de la journée ? Cette affable kiosquière sortant tricycle, poussette et autres jouets pour la fillette au premier plan pourrait nous le laisser croire ! Et de fait, ce kiosque n’a rien de banal. C’est Augusta Grobet qui le tient de 1948 à 1966, à la route de Florissant 51. Elle a le sens du commerce très développé, Augusta, une qualité indispensable quand il s’agit d’inventer des stratégies efficaces pour ne pas se laisser concurrencer par la Coop voisine. Par exemple, elle offre un paquet de cigarettes à l’achat d’une cartouche. Elle acquiert aussi une vitrine réfrigérée pour vendre du chocolat en plus du tabac et des journaux. Grâce à sa débrouillardise, la boutique marche à merveille. Augusta va même « sacrifier sa chambre à coucher pour en faire une deuxième arcade avec vitrine sur rue dans laquelle sont exposés des articles de papeterie, jouets, mercerie, etc… », comme nous le raconte sa petite-nièce Sylvie Bazzanella, la petite fille du premier plan. Augusta n’a plus alors que la cuisine comme unique pièce à vivre, assez sombre et donnant sur une cour intérieure. C’est dans cette pièce à l’ambiance de confidences et de joyeux capharnaüm que la petite Sylvie joue pendant des heures. Notamment à la dînette, se barbouillant de beurre et répandant des nuages de farine, car Augusta est très occupée côté boutique et ne peut pas la surveiller à chaque instant. L’autre terrain de jeu de prédilection est, comme nous le montre la photo, le trottoir devant la boutique. Sylvie y joue souvent à la pause de midi avec le tricycle et la poussette, qui figurent en bonne place parmi ses jouets préférés. Peut-être que l’autre fillette un peu plus âgée, tout à gauche de la photo, va se joindre au jeu sitôt son chocolat terminé ?

Outre cette transformation épisodique en place de jeu, ce kiosque aurait été le théâtre d’un épisode pour le moins épique, selon les souvenirs de Sylvie : « Ma grand-tante et son magasin ont fait la une de La Tribune de Genève au début des années 1960. A la rue Crespin, un richissime locataire tenait un fauve en captivité. Un matin, en ouvrant les volets du local à marchandises, Augusta s’est trouvée nez-à-nez avec le félin. Je vous laisse imaginer sa frayeur… La police est intervenue dans les meilleurs délais dans le but de capturer l’animal qui, pendant ce temps, avait pris la poudre d’escampette. Situation épique, branle-bas de combat dans le quartier ! » Nos recherches n’ont pas permis de mettre la main sur cette une de journal ni même sur un entrefilet mentionnant l’abracadabrante histoire. Mais quelques fauves évadés de leurs diverses cages, de cirque le plus souvent, apparaissent bel et bien dans les pages des journaux. Augusta s’en serait-elle inspiré pour égayer sa petite-nièce d’une histoire divertissante ? Un peu de fantaisie fait toujours du bien au quotidien.

Le chemin jusqu’au kiosque

Le certificat de travail d'Augusta, indispensable sésame pour une future place.

Mais comment en arrive-t-on à devenir kiosquière dans les années 1950 à Genève ? Grâce aux nombreuses photographies de Sylvie Bazzanella et surtout à son témoignage, la vie d’Augusta n’est pas un mystère. Augusta naît le 8 janvier 1894 dans la famille Hochstättler, à Fribourg. Aînée de sept enfants, sa mère s’occupe peu d’elle. On imagine même assez bien que c’est plutôt Augusta qui aide sa mère à s’occuper de ses six petits frères et sœurs. Dès la fin de l’école obligatoire, elle est envoyée en Suisse allemande pour travailler, comme cela se faisait couramment à l’époque. Elle occupe divers emplois : fille de ferme d’abord, puis lingère, cuisinière, femme de chambre. En 1915, elle part à Genève où elle trouve le même type d’emplois divers et variés : employée de maison, femme de chambre dans des hôtels, manutentionnaire au journal La Suisse.

L'atelier mécanique Pic-Pic, où Augusta rencontrera son futur mari.

Pendant la Première Guerre mondiale, Augusta devient ouvrière à l’usine Pic-Pic et contribue comme beaucoup de femmes à l’effort de guerre en fabriquant des munitions pour les Alliés. La société Pic-Pic, acronyme de Piccard-Pictet, fabrique des automobiles à Genève de 1905 à 1921. Unique marque automobile entièrement suisse de l’histoire, elle se fait remarquer dans les années 1910 lors de courses automobiles avant de péricliter après-guerre. Sylvie Bazzanella pense que c’est chez Pic-Pic qu’Augusta rencontre son mari : Henri Grobet. Ce n’est qu’une hypothèse, basée sur le fait qu’Henri Grobet était employé chez Pic-Pic avant d’être mobilisé. Mais ils ont tout aussi bien pu se rencontrer à un bal, l’un des principaux loisirs à l’époque et l’autre grande probabilité de rencontres hormis le travail.

Témoignage touchant de la période de séparation entre les amoureux : une lettre qu’Henri écrit à Augusta le 27 avril 1918, le lendemain de son anniversaire et d’une marche éreintante de Soleure à Bienne. On y devine que la mobilisation est une rude séparation pour de jeunes gens qui se font la cour et que la correspondance écrite est un trésor pour l’un comme pour l’autre, le seul lien qui leur permet d’apprendre à se connaître par-delà les kilomètres. Henri écrit à Augusta : « J’ai relu au moins 5 fois ta lettre tellement elle m’a fait plaisir. » Cette correspondance est aussi un lien financier, car nous apprenons dans cette lettre qu’Augusta a envoyé un mandat de 10 francs à Henri, qui semble très gêné de profiter de l’argent gagné par celle qui n’est pas encore sa femme. Il lui en est fort reconnaissant. Nous apprenons encore que leurs retrouvailles sont prévues trois semaines plus tard. Elles ont dû être bien belles et l’été des plus réjouissants, puisque le 21 septembre 1918, Augusta et Henri se marient à Genève. Nous pouvons supposer qu’Augusta attend déjà à cette date un autre heureux événement, car six mois après, le 20 mars 1919, naît Marguerite qui sera l’unique enfant du couple.

Toute la famille en side-car

Pour leur fille, ils vont travailler dur. En effet, Marguerite contracte la polio et fait partie des 1% de personnes infectées développant une paralysie. Nous l’avons oublié aujourd’hui, car cette terrible maladie est considérée comme éradiquée en Europe depuis plusieurs décennies, mais elle faisait des ravages au début du XXe siècle. Sur plusieurs photographies publiées par Sylvie Bazzanella, sa cousine Marguerite doit s’aider d’une béquille pour marcher ou se tenir debout. Afin de la soigner avec les meilleurs traitements possibles, ses parents cumulent les emplois. Henri travaille ainsi le jour dans un atelier de vélo et la nuit au journal La Suisse.

La famille est prête pour une course de side-car.

Mais cela n’empêche pas la famille de sourire tout grand à la vie ! Nous la retrouvons ainsi sur une ribambelle de photographies témoignant de leurs campings, escapades et voyages au Tessin, en France et en Italie, notamment en side-car, Augusta étant tout aussi passionnée de mécanique que son mari Henri. Le couple participait d’ailleurs à des courses avec des amis. Peut-être ont-ils participé en catégorie side-car à la course du 29 juillet 1928 dont L’Inédit s’est déjà fait l’écho (lire l’article) ? Sylvie Bazzanella se rappelle en tout cas très bien les récits exaltants qu’Augusta lui ferait plus tard de ces courses.

Au Parc la Grange, à la fin du repas de baptême de Sylvie. Sa grande-tante Augusta est aussi sa marraine (1952).

Malheureusement en 1946, Henri décède prématurément, à 52 ans, d’un arrêt du cœur. Ce triste événement marque un tournant dans la vie d’Augusta : elle change complètement de carrière et décide d’ouvrir un kiosque, après avoir trouvé des locaux à la rue Florissant 51 à Genève. Le caractère bien trempé d’Augusta, sa confiance en la vie et sa solidité ne pouvait qu’en faire une kiosquière extraordinaire !

Malgré les épreuves, le bonheur resplendit toujours dans le sourire d’Augusta sur les photographies. Un sourire transmis à sa petite-nièce Sylvie Bazzanella, qui s’entend dans sa voix quand elle parle avec tendresse de sa « si chère Augusta ». La complicité fut grande toute leur vie entre Augusta et Sylvie, comme le prédisait déjà cette photo du baptême de la petite-nièce, bien calée sur les genoux de sa grand-tante. Parfois, la joie transmise par une photo est si grande que l’on croirait y être. ■

A consulter également sur notreHistoire.ch

Les kiosques à journaux, une série de photos et de vidéos des archives de la RTS

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Avant les cantons et la Confédération, ce sont les villes qui dans notre pays mirent en œuvre une politique énergétique, en distribuant l’eau, puis le gaz et l’électricité à travers leurs Services industriels (SI). Mais la ville de Fribourg laissa une entreprise allemande produire et vendre le gaz d’éclairage dès 1861, puis réussit à perdre en même temps l’eau et l’électricité au profit du canton en 1888. Il ne lui restait plus, quatre ans plus tard, qu’à racheter l’usine à gaz, triste prix de consolation noirâtre étalé au bord de la Sarine, face au cirque grandiose de la ville médiévale en surplomb – hôtel de ville, cathédrale et Grand-Rue, l’image-mère de Fribourg. Et le gaz resta le produit unique des SI communaux jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Dans les années 1920, le peintre zurichois Varlin dessina et peignit à plusieurs reprises l'usine à gaz en Vieille Ville de Fribourg.

Or, entre deux mobilisations, le peintre zurichois Willy Guggenheim, dit Varlin, vint séjourner quelques fois à Fribourg. En 1940, dédaignant le pittoresque, en plusieurs dessins et tableaux il traita de l’usine à gaz. Ce motif lugubre dans un quartier pauvre correspondait bien aux valeurs évoquées par son nom d’artiste (le typographe Eugène Varlin était un militant communard, fusillé en 1871). L’usine qu’il voyait, agrandie en deux étapes au tournant du siècle, se composait des constructions métalliques d’origine (élévateur, transporteur, convoyeur, calibreur…), recouvertes de planches, ainsi que de nouveaux fours et d’un bâtiment administratif ajoutés en 1926, le tout noir et sale à souhait. C’est en chauffant et distillant de la houille, en effet, qu’on produisait le gaz de ville, stocké dans des gazomètres, tandis que le résidu de la combustion – le coke, un combustible médiocre – était trié puis mis en sac pour la revente.

La noirceur des installations, et l’aspect démantibulé que leur conféra le peintre dans une gouache nerveuse conservée au Musée d’art et d’histoire Fribourg, s’accordait bien avec la misère économique et sociale du quartier de la Planche-Inférieure, et plus largement de la Basse-Ville, dans l’entre-deux-guerres. La population ouvrière, mal vue et toujours suspectée de dévoiement moral ou de débordement politique (aux yeux du pouvoir conservateur, c’était kif kif), s’entassait dans des logements insalubres. Le curé s’efforçait d’acheter les bistrots du quartier pour les discipliner, ou carrément les fermer. Les seuls équipements collectifs de la Planche étaient l’usine à gaz et la Prison centrale; et les seuls bourgeois domiciliés dans le coin, leurs directeurs respectifs. L’artiste a suggéré cette déréliction en silhouettant, au premier plan, une Sœur de Saint-Vincent de Paul, de dos, parapluie au bras et cornette sur la tête, avançant à petits pas sur le chemin boueux. En ce temps-là les Filles de la Charité, qui tenaient l’hospice de la Providence, étaient les anges tutélaires du quartier; elles ramenaient du bistrot les ouvriers, les soirs de paye, avant qu’ils aient tout bu.

Même transfigurée par l’art de Guggenheim-Varlin, cette glauque réalité contraste avec la gaîté publicitaire accompagnant la diffusion du gaz. Bien avant l’électricité, il alimenta les fourneaux en soulageant les ménagères des pénibles nettoyages qu’imposaient l’usage du bois et du charbon. C’est pour fêter son arrivée, au milieu des années 1930, qu’on installa dans la rue des Epouses un arc de triomphe en tôle peinte, abondamment photographié encore par les touristes mais dont tout le monde a oublié la raison d’être. En littérature comme au cinéma, la poésie des réverbères qu’on allume au crépuscule et les joyeuses flammèches bleues resteraient en honneur durablement.

Du noir au rouge… anglais

Est-ce pour égayer le site de la Planche-Inférieure que les SI décidèrent un jour de repeindre en rouge l’énorme cylindre du gazomètre ? « En rouge anglais », précisa fièrement le syndic Nussbaumer, qui se piquait d’esthétique et de modernité. On changea de technologie, aussi : le crackage d’essence, censément plus propre, rendait inutile les superstructures noires. On aurait pu directement passer au gaz naturel, dont le réseau de distribution commençait à se développer en Suisse, mais le syndic n’en était pas encore un partisan convaincu. Il le devint plus tard, lorsque la question du gazoduc se posa pour la zone industrielle du Grand Fribourg : fallait-il la traverser ou l’éviter ? Le consortium qui gérait l’affaire opta pour la première solution, jugeant qu’il importait de fournir aux industriels attendus toutes les énergies possibles.

Aujourd’hui, les SI de la capitale eux-mêmes ont disparu, géographiquement et formellement. Leurs bureaux et ateliers ont émigré à Givisiez, dans la zone industrielle. Leur raison sociale a muté en SINEF parallèlement à leur forme juridique, en société anonyme, et ils gèrent les réseaux d’eau et de gaz de plusieurs communes du Grand Fribourg. De l’usine à gaz ne reste qu’une friche au bord de l’eau, formée de bâtiments désaffectés au look pisseux sur un terrain archi pollué. Voici quelques années, la Ville a nourri quelque temps l’illusion de réaliser là une bonne affaire immobilière. Aux beaux jours, ce terrain vague reçoit l’animation d’un bistrot saisonnier, à l’enseigne du Port.

Et seul les tableaux de Varlin font souvenir du monstre noir et puant de la Planche-Inférieure. ■

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Notre rubrique Témoignage et récit reprend des articles des membres de notreHistoire.ch, à l’instar de ce texte de Daniel Rupp (la photo du quartier des Faverges, à Lausanne, qui illustre ce texte, a été partagée sur la plateforme par Mireille Diggelmann-Golay).

C’était mil neuf cent cinquante et quelques. Le quartier des Faverges grouillait de petits « babyboomer» en culottes courtes. J’étais l’un d’eux. C’était le temps de la «courrate», des sacs de billes, des trottinettes équipées de moteurs en cartons, des patins à roulettes en fer. Normal quoi !

C’était mil neuf cent cinquante et quelques, c’était le temps des matchs de badminton des parents le soir au milieu de la rue, de leurs descentes sur nos luges Davos, de la fin de leurs privations, de la naissance de notre opulence. Normal quoi !

Ce qui était plus inattendu pour moi, ce fut l’accueil d’un grand escogriffe chez moi. Il venait parfois à la maison, mangeait avec nous puis disparaissait pour réapparaître plus tard. Je finis par apprendre que mon père avait reçu une mission de tutelle. Pierre-José avait terminé sa scolarité obligatoire depuis un moment déjà. Il n’était pas décidé à trouver un travail ou une place d’apprentissage. Il aurait dû commencer à voler de ses propres ailes, mais il avait commencé avec zèle à voler au propre plutôt qu’au figuré! Il avait imaginé pouvoir vivre du détroussage qu’il exerçait volontiers sur la place Saint-François entre la Poste, la Société de Banque Suisse et le Crédit Fonciers. Il s’était fait prendre déjà de nombreuses fois, mais son ardeur à cette activité n’avait pas diminué. Mon père se donnait beaucoup de mal pour lui changer les idées. Les conversations étaient cordiales, mais les résultats se faisaient désespérément attendre. L’empathie, le positivisme et les messages subliminaux assurément patinaient dans le vide. Sa pauvre mère, les éducateurs et La police n’avaient pas eu davantage de succès. Le sujet était définitivement hors contrôle.

Un jour cependant, tout paru changer. Il déclara à table qu’il avait décidé de chercher une place d’apprentissage de commerce. Le scepticisme s’était depuis longtemps installé dans la tête de tous les acteurs de cette tragi-comédie. Cependant, il insista. Peu de temps après il sonna à la porte. Ma mère ouvrit et trouva sur le palier un Pierre-José rayonnant qui portait un costume sur son bras.

– Bonjour Simone, vous tombez bien, j’ai un travail pour vous. Voilà ! j’ai ici un costume que j’ai trouvé pour pas cher chez un fripier. Le problème est qu’il ne me va pas du tout. Il faudrait le reprendre. J’ai l’intention de me présenter pour des places d’apprentissage. Il faut que j’aie de l’allure.

Ma mère ouvrit de grands yeux tout ronds. Elle n’en revenait pas de ce changement d’attitude. Pour elle, la couture n’avait pas de secrets, c’était son métier. Elle avait passé la période de la guerre à coudre des costumes d’officiers. Refaire un costume pour un Pierre-José transformé, c’était du pain béni.

Le tissu était d’une très bonne qualité, mais la taille en effet n’était pas adéquate. Il fallait tout reprendre.

Dans la cuisine il y avait la machine à coudre SINGER, sur son meuble en bois et fer forgé. Elle prit les mesures, le mètre souple autour du cou, des épingles dans la bouche elle se lança avec enthousiasme dans cette entreprise : donner de l’ allure à un post-adolescent dégingandé. Elle épingla les manches, marqua les coutures à la craie, défit les ourlets, puis elle posa le costume sur la table, prépara le fil, embobina une canette, installa le tissu sur l’établi, abaissa le pied de biche sur le profil à coudre, lança la machine de la main gauche et entretint le mouvement de l’aiguille au moyen de la pédale. En quelques heures le costume était prêt. L’essayage révéla une silhouette transformée. Pierre-José n’avait pas la touche d’un apprenti de commerce mais plutôt du directeur général. Ma mère était satisfaite de son travail.

Elle n’eut pas le temps de prendre des nouvelles de ses recherches d’emploi. Moins d’une semaine plus tard, elle reçu la visite d’un commissaire de police qui lui demanda si elle était bien l’auteur de travaux de coutures sur le costume d’un important administrateur délégué. Pierre-José avait pris une riche demeure pour une boutique de fripier. Le propriétaire désirait retrouver son plus beau costume au plus vite. Malheureusement l’opération inverse n’était plus possible. En professionnelle, ma mère ne s’était pas contentée de déplacer des boutons, de froncer la taille et de serrer le col. Elle avait coupé dans le vif. Un vrai travail chirurgical. La doublure même avait été ajustée. Le costume ne tombait merveilleusement bien que sur les épaules de Pierre-José ! Fort de sa silhouette impressionnante, il ne s’était pas adressé au chef du personnel, mais au caissier. Il était prêt à tout pour éviter de rentrer dans le rang et gagner « honnêtement » sa vie.

Bien des années plus tard je demandais des nouvelles de « notre » Pierre-José à mon père.

– Pierre-José ? Eh bien, aujourd’hui il est un entrepreneur respectable, respecté et respectueux. Il est bon époux et bon père de famille.

Je m’apprêtais à le féliciter pour ce succès fascinant. Il ne m’en laissa pas le temps. Il haussa les épaules d’un geste qui tenait à la fois de l’impuissance et du soulagement .

– Je n’y suis vraiment pour rien. Qu’est-ce que tu veux ? Il est tombé fou amoureux d’une fille de « bonne vie » et il est prêt à tout pour la garder ! ■

On reste en contact… avec notre newsletter (cliquez ici pour vous inscrire)

Malgré une belle reconnaissance et un succès d’estime affirmé, nous devons suspendre la parution de L’Inédit dans sa forme actuelle. Les articles resteront en ligne jusqu’à nouvel ordre.

Deux raisons temporaires motivent cette décision prise par le Conseil de Fondation de la FONSART, éditrice de notreHistoire.ch et de L’Inédit.

D’abord, le contenu des articles publiés est considéré comme précieux et de qualité. Si ces articles ont trouvé leur public et recueillent de nombreux témoignages de satisfaction, comme le reflète notre sondage (cliquez ici), il nous apparaît néanmoins qu’un autre support serait plus adéquat que la dimension numérique actuelle. Nous pensons en effet que la nature et la qualité des articles seraient mieux valorisées sur un support papier, soit une publication périodique, soit sous forme de livres. Nous étudions cette solution et nous vous ferons part de nos décisions au début de l’année prochaine.

Ensuite, la publication électronique de L’Inédit repose sur un logiciel dédié exclusif dont nous n’arrivons pas, au moment où nous vous écrivons, à assurer une pérennité stable et qui, de ce fait, va entraîner des frais considérables d’ici les 18 mois à venir. C’est donc le moment de décider des voies à prendre.

Ces deux raisons nous ont amené à cesser la publication dans sa forme actuelle. Cependant, les articles ne vont pas disparaître et feront toujours partie de notreHistoire.ch.

S’ajoute le fait que nous sommes en train de retravailler l’ensemble de la plateforme notreHistoire.ch. Au cours de l’année 2021, notreHistoire.ch va en effet connaître un développement important, et cela par étape. Notre petite équipe sera fortement sollicitée dans ce projet. Ce qui implique un choix de nos priorités.

Nous nous réjouissons de vous en faire part à l’horizon du printemps 2021.

Ce message est aussi l’occasion de remercier les historiens, journalistes et auteurs des articles parus dans L’Inédit. Leur travail a fait honneur à notreHistoire.ch. Nous profitons également de l’occasion de remercier les nombreux participant qui publient des photos, des films et leurs récits sur la plateforme. En mettant en valeur l’histoire de chacun, dans la perspective d’une histoire collective, notreHistoire.ch démontre que nous avons tous, quelque soit l’époque, un rôle dans notre histoire commune, ici en Suisse romande. Cette approche de notre plateforme, profondément populaire – au sens qu’elle n’exclut personne et donne une place à l’histoire de chacun – s’inscrit parfaitement dans l’intérêt du croisement de vos documents avec des archives audiovisuelles provenant d’institutions romandes, particulièrement un choix de documents des archives de la RTS, dont les premiers documents de la radio remontent à 1932 et à 1954 pour ceux de la télévision.

La publication de nouveaux articles se poursuivra dans L’Inédit jusqu’au 27 novembre prochain. D’ici là, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter. Elle nous permettra de vous tenir informés des suites que nous espérons donner à notre publication.

Nous comptons sur votre collaboration active dans les mois qui viennent et nous vous invitons à continuer à faire vivre notreHistoire.ch, à porter notre projet commun autour de vous afin qu’ensemble nous poursuivions la précieuse construction de la mémoire collective de notre coin de pays.

Félix Bollmann, Président du Conseil de Fondation de la FONSART

Claude Zurcher, Responsable éditorial de L’Inédit

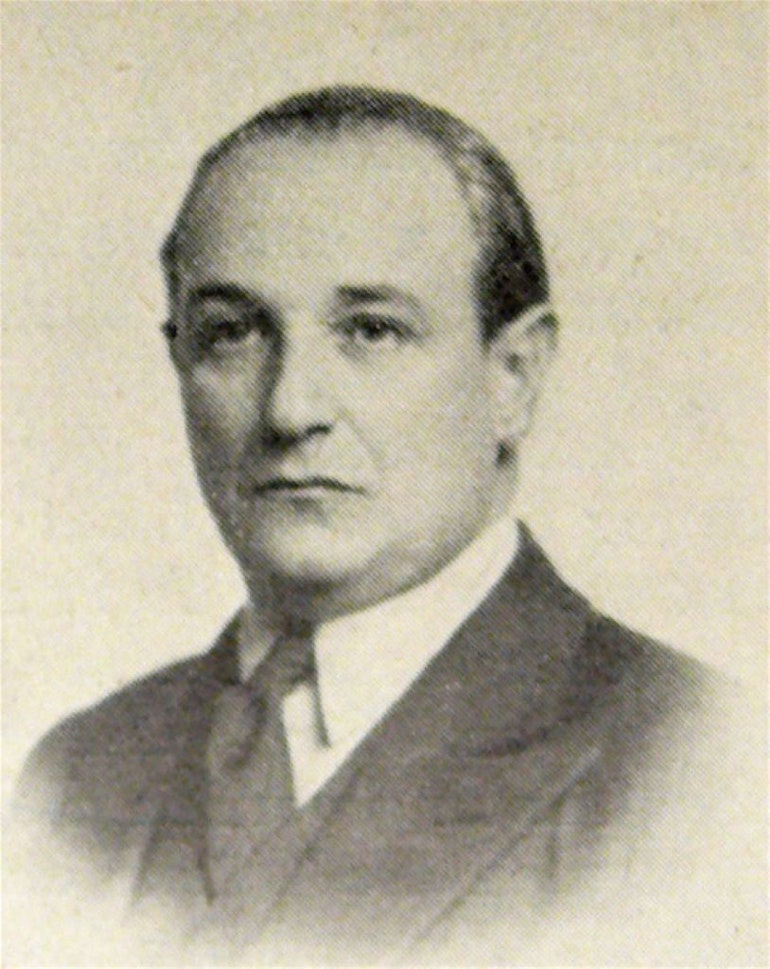

A la sortie de l’agglomération de Fleurier, dans le canton de Neuchâtel, en direction de Môtiers, peu après l’église réformée, mais à droite, une maison aux volets verts porte une plaque commémorative, à gauche de l’entrée. C’est effectivement ici la maison natale de cet inventeur: Charles-Edouard Guillaume.

La maison natale de Charles-Edouard Guillaume à Fleurier (NE).

Fils d’une famille aisée au sein de laquelle l’horlogerie était déjà l’occupation principale de ses parents et de ses grands-parents, il est né durant le gros hiver de l’année 1861, le 15 février. Il va étudier la physique à Neuchâtel, puis il entre à l’EPFZ en 1878, afin de poursuivre sa formation. Après la rédaction d’une thèse ayant pour objet les condensateurs électrolytiques, dans la foulée de l’inventeur de la «Bouteille de Leyde», il est engagé, à l’âge de vingt-deux ans en France, comme chercheur au Bureau international des Poids et Mesures (BIMP) à Sèvres, près de Paris. Ses travaux de recherche, centrés désormais sur la métrologie et l’étalonnage précis des thermomètres à mercure, sont bien vite reconnus par le monde scientifique. En 1889, il est nommé comme adjoint à la tête de cette institution. Il donne aussi des cours de physique à la Faculté des Sciences de l’Université de Genève. Quelques années plus tard, il est nommé directeur-adjoint du BIMP, puis directeur général au début de la Première Guerre mondiale et assumera ce poste pratiquement jusqu’à sa retraite, en 1937. Il avait été honoré d’un Prix Nobel de physique en 1920 et il était le père de trois enfants.

Une intuition qui le conduira au Nobel

Dès ses premières années à Sèvres, alors que la métrologie n’était pas son domaine de prédilection, Charles-Edouard Guillaume se passionne pour tenter d’améliorer la fiabilité des alliages de métaux utilisés dans les instruments de mesure, afin d’éviter les fluctuations et l’instabilité dues aux variations de température, c’est-à-dire la dilatation thermique.

Son intuition l’oriente plus précisément vers les aciers au nickel. Une société industrielle de l’époque, dirigée par un nommé Henri Fayol, fournit dès lors au chercheur du BIPM plus de six-cents alliages différents de Fe-Ni sous forme d’échantillons. Charles-Edouard Guillaume va ainsi établir les courbes spécifiques des coefficients de dilatation de ces alliages. Il découvre après de multiples vérifications que l’alliage avec 36% de nickel est celui qui se dilate le moins. On donnera le nom d’ « Invar » à ce métal qui sera désormais utilisé dans les balanciers des horloges et des morbiers.